বড় ভূমিকম্পের ঝুঁকিতে বাংলাদেশ : সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ ২০টি শহরের মধ্যে ঢাকা অন্যতম

- আপলোড টাইম : ১২:৪৮ পিএম, শনিবার, ২৯ মার্চ, ২০২৫

- ১৪১ Time View

।।বিকে বিশেষ প্রতিবেদন।।

মিয়ানমারে স্মরণকালের ভয়াবহ ৭ দশমিক ৭ মাত্রার বিধ্বংসী ভূমিকম্প আঘাত হেনে লন্ডভন্ড করে দিয়েছে মিয়ানমার ও থাইল্যান্ডকে।

ভূপিকম্পের প্রভাবে ঐ দুই দেশ ছাড়াও কেঁপে উঠেছে বাংলাদেশ, ভারত, লাওস এবং চীন। বিধ্বস্ত ব্যাংককে মাটির সঙ্গে মিশে গেছে একটি ৩০ তলা ভবন। প্রায় ৭ শতাধিক মৃত্যু নিশ্চিত হয়েছে, নিখোঁজ রয়েছে অসংখ্য। ঘোষণা করা হয়েছে জরুরি অবস্থা।

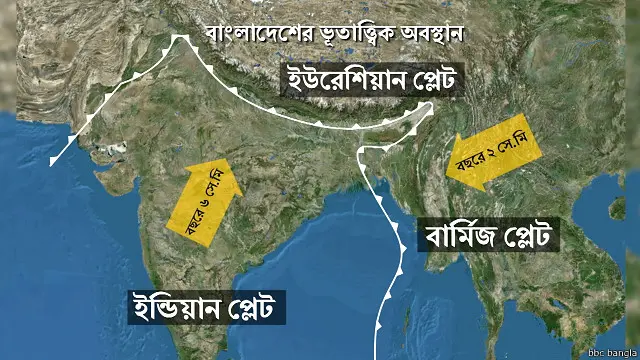

এই ভূমিকম্পের পর স্বভাবতই প্রসঙ্গ আসছে বাংলাদেশের ভবিষ্যত নিয়ে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন- ভারত, বার্মা ও ইউরেশিয়ান—তিনটি গতিশীল প্লেটের সংযোগস্থলে অবস্থিত বাংলাদেশ বড় মাত্রার ভূমিকম্প ঝুঁকিতে আছে। ভৌগোলিক কারণেই এই ঝুঁকির আশঙ্কা।

গত কয়েকমাসে কম মাত্রার একাধিক ভূমিকম্প দিন দিন বড় ভূমিকম্পের আশঙ্কাকেই আরও প্রকট করে তুলছে। জানা গেছে, উপরিতলের বাংলাদেশ সমতল ভূমি হলেও টেকটোনিক প্লেটের হিসেবে বাস্তবতা সম্পূর্ণ ভিন্ন।

তিনটি টেকটোনিক প্লেটের সংযোগস্থলে অবস্থিত শস্য-শ্যামল এই সমতল ভূমি। রয়েছে একাধিক ফল্টও। এসব কারণে বাংলাদেশকে ভূমিকম্পপ্রবণ এলাকা হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, একসময় পৃথিবীর সব স্থলভাগ একত্রে ছিল। উপরিভাগের প্লেটগুলো ধীরে ধীরে আলাদা হয়ে গেছে। এই প্লেটগুলোকেই বিজ্ঞানীরা বলেন টেকটোনিক প্লেট। এগুলো একে অপরের সঙ্গে পাশাপাশি লেগে থাকে। কোনো কারণে এগুলোর মধ্যে সংঘর্ষ হলেই তৈরি হয় শক্তি। এই শক্তি সিসমিক তরঙ্গ আকারে ছড়িয়ে পড়ে। তরঙ্গ শক্তিশালী হলে সেটি পৃথিবীর উপরিতলে এসে পৌঁছায়। আর পৌঁছানোর পর শক্তি অটুট থাকলে সেটা ভূত্বককে কাঁপিয়ে তোলে। এই কাঁপুনিই ভূমিকম্প। এই প্লেটের নানা ভূগর্ভস্থ চ্যুতি আছে। সেগুলোই ভূমিকম্পপ্রবণ এলাকা হিসেবে চিহ্নিত।

ভৌগোলিকভাবে বাংলাদেশের উত্তর-পূর্বের সিলেট থেকে কক্সবাজার পর্যন্ত ভারত ও মিয়ানমারের সীমান্তবর্তী এলাকা এবং হিমালয়ের পাদদেশের এলাকাগুলো ভূমিকম্পপ্রবণ। এসব স্থানে ভূমিকম্প বাড়ছে। এর প্রভাব পড়ছে বাংলাদেশে।

ভূতত্ত্ববিদ ড. সৈয়দ হুমায়ুন আখতার বলছেন, প্রকৃতি আমাদের বারবার সতর্ক করছে। কিন্তু আমরা সাবধান হচ্ছি না। ফলে ভয়াবহ ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা আমাদের ঘিরে রাখছে। বিল্ডিং কোড মেনে না চলা, বন উজাড়, পাহাড় কেটে ধ্বংস করাসহ নানা উপায়ে আমরা যেন ভূমিকম্প নামক মহাবিপদকে ডেকে আনছি।

আবহাওয়া অধিদপ্তরের ভূমিকম্প পর্যবেক্ষণ ও গবেষণাকেন্দ্রের হিসাব অনুযায়ী, ২০১৭ সালে বাংলাদেশে এবং কাছাকাছি এলাকায় ২৮টি ভূমিকম্প হয়। ২০২৩ সালে এই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ৪১টি এবং গত বছর দেশে ও আশপাশে ৫৩টি ভূমিকম্প হয়েছে। এটি ছিল আট বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ। গত ৯০ দিনে বাংলাদেশ-ভারত-মিয়ানমারে মৃদু ও বিভিন্ন মাত্রার ৬০টির বেশি ভূমিকম্প হয়েছে। ছোট ছোট ভূমিকম্প বড় ভূমিকম্পের পূর্বাভাস বলেই মনে করেন বিশেষজ্ঞরা।

ভূতত্ত্ববিদরা বলছেন, এই ভূমিকম্প যদি বাংলাদেশমুখী প্লেটে ঘটত তাহলে এমন এক ভয়াবহ পরিস্থিতির উদ্ভব হতো যা অকল্পনীয়। বাংলাদেশসহ ভারত ও মিয়ানমারের কিছু অংশ জুড়ে সুবিশাল চ্যুতি বা ফল্ট থাকায় একটি দেশে ভূমিকম্প হলে তার পাশের দেশে যে কোনো মুহূর্তে বড় ভূমিকম্প হতে পারে—এমন শঙ্কা থেকে যায়।

অভিন্ন সময়ে মিয়ানমারের সঙ্গে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ছয়টি দেশে এই ভূমিকম্প প্রমাণ করল—বাংলাদেশ বড় ভূমিকম্প ঝুঁকিতে রয়েছে। তবে তেমন কোনো পূর্বাভাসের ব্যবস্থা না থাকায় মানুষ রয়েছেন শঙ্কা-উদ্বেগ আর অনিশ্চয়তায়।

ভূতত্ত্ববিদ ড. সৈয়দ হুমায়ুন আখতার বলছেন, সিলেট থেকে কক্সবাজার পর্যন্ত ৮ মাত্রার বেশি ভূমিকম্প সৃষ্টি হওয়া মতো শক্তি জমা হয়ে আছে। যে কোনো সময় সে শক্তি বের হয়ে আসতে পারে। এতে সিলেট ও চট্টগ্রাম ছাড়াও সব থেকে বড় বিপর্যয়ের মুখে পড়বে রাজধানী। তারা বলছেন, সব থেকে বেশি ঝুঁকিতে আছে সিলেট ও চট্টগ্রাম বিভাগ। এরপর মাঝারি ঝুঁকিতে রাজশাহী ও ঢাকা বিভাগ। আর কম ঝুঁকিতে দক্ষিণাঞ্চলের খুলনা ও বরিশাল বিভাগ।

বিগত কয়েক শ বছরের ইতিহাসে এ অঞ্চলে বেশ কয়েকটি ভূমিকম্প হয়েছে। কিন্তু এর মধ্যে চট্টগ্রাম থেকে সিলেট পর্যন্ত বিগত ৪০০ থেকে হাজার বছরে কোনো বড় ধরনের ভূমিকম্প না ঘটায় এসব স্থানে শক্তি জমা হয়ে আছে।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, বাংলাদেশে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বেশ ঘন ঘন ভূমিকম্প হচ্ছে। এসব ভূমিকম্পের মধ্যে মাঝারি থেকে বড় মাত্রার ভূমিকম্পও রয়েছে। যদিও এখন পর্যন্ত এসব ভূমিকম্পে বড় মাত্রার কোনো ক্ষয়ক্ষতি হয়নি। না হলেও দেশের চারদিকে ভয়াবহ ভূমিকম্প বলয় তৈরি হয়েছে। বিশেষ করে উত্তর ও উত্তর-পূর্ব ভারত এবং মিয়ানমার বাংলাদেশের জন্য অশনিসংকেত হিসেবে দেখা দিয়েছে। এসব এলাকা থেকে প্রায় সময়ই মাঝারি মাত্রার ভূমিকম্পের উত্পত্তি হচ্ছে। এর আঘাত সরাসরি এসে পড়ছে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের ওপর। বিশেষ করে সিকিম, উত্তর-পূর্বে আসাম ও এর আশপাশের এলাকা থেকে এখন প্রায়ই ভূমিকম্প সৃষ্টি হচ্ছে।

এদিকে এক পরিসংখ্যানে জানা গেছে, সারা দেশে ঝুঁকিপূর্ণ ভবনের সংখ্যা লক্ষাধিক। একই সঙ্গে পাশের দেশগুলোতে ভূমিকম্পের কারণে সৃষ্ট ভূকম্পনেও বাংলাদেশের ক্ষয়ক্ষতি হতে পারে বলে বিশ্লেষকরা বলছেন। এক্ষেত্রে নতুন ভবন নির্মাণে সরকারি তদারকি আরো বাড়ানো প্রয়োজন। বিল্ডিং কোড না মেনে তৈরি করা হচ্ছে ভবন। এতে স্বল্পমাত্রার কম্পনেই ভেঙে পড়তে পারে অনেক ভবন।

অধ্যাপক মেহেদী আহমেদ আনসারী বলেন, ছোট ও মাঝারি ভূকম্পনে বড় শক্তি বের হওয়ার একটা প্রবণতার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। তার মানে, যে কোনো সময় একটি বড় ভূমিকম্প সংঘটিত হতে পারে। ৭ মাত্রার ভূমিকম্পগুলো ফেরত আসার একটি সময় হয়ে গেছে। তবে এই বড় ভূমিকম্প কবে হবে, সেটা নির্দিষ্ট করে বলা যায় না।

গত বছর হওয়া ‘আরবান রেজিলিয়েন্স প্রজেক্ট : রাজউক অংশ’ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় পরিচালিত এক গবেষণায় বলা হয়েছে, ঢাকায় ৭ মাত্রার ভূমিকম্প হলে রাজধানী ঢাকার ৪০ শতাংশ বাড়িঘর ধসে যেতে পারে।

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্সের (বিআইপি) সভাপতি নগর পরিকল্পনাবিদ আদিল মুহাম্মদ খান বলেন, অনেক বড় বড় অবকাঠামো তৈরি হচ্ছে ঢাকায়। হতে পারে সেগুলো অনেক নিয়ম মেনে করা হচ্ছে। কিন্তু যখন বড় মাত্রার ভূমিকম্প হবে, তখন হিসাব-নিকাশ ওলট-পালট হয়ে যাবে অনেক ক্ষেত্রেই।

রাজউক থেকে ঝুঁকিপূর্ণ অনেক ভবনের তালিকা করা হয়েছে। কিন্তু আমাদের দৌড়টা হচ্ছে তালিকা পর্যন্তই। পরে এর কোনো তদারকি নেই। তিনি বলেন, অনেক সরকারি স্থাপনা, স্কুল, হাসপাতাল এসব প্রতিষ্ঠানও ভূমিকম্পের ঝুঁকিতে আছে। কিছু কিছু জায়গায় তো ভূমিকম্প ছাড়াই ভবন ধসে যাচ্ছে। এমনিতেই অনেক ঝুঁকি রয়েছে, তার মধ্যে যদি ভূকম্পন হয়, তাহলে না আছে পর্যাপ্ত উদ্ধার ব্যবস্থা, না আছে খালি জায়গা। এ ছাড়া গ্যাস-বিদ্যুতের ঝুঁকিপূর্ণ সংযোগ থেকেও ভূমিকম্পের সময় আরও বড় দুর্ঘটনা হতে পারে। সব মিলিয়ে ঢাকা অনেক ঝুঁকিপূর্ণ একটা শহর।

ফায়ার সার্ভিস অ্যান্ড সিভিল ডিফেন্স সূত্রে জানা গেছে, ঢাকা শহরের ৭৬ শতাংশ রাস্তা সরু হওয়ায় ভূমিকম্প হলে উদ্ধার তৎপরতা চালানো কঠিন হয়ে যাবে। তা ছাড়া ৬০ শতাংশ ভবন মূল নকশা পরিবর্তন করে করায় বড় ভূমিকম্পে এই অপরিকল্পিত ভবনগুলো ধসে পড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। সেই সঙ্গে গ্যাস, বিদ্যুৎ ও পানির লাইনে বিস্ফোরণ ঘটে এক ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে পারে। সেক্ষেত্রে ভূমিকম্প অসহনশীল ভবনগুলো চিহ্নিত করে সেগুলো সংস্কার বা ধ্বংসের পরিকল্পনা করা হলেও তার বাস্তবায়ন নেই।

বিশেষজ্ঞদের মতে, বর্তমানে ভূমিকম্পের উচ্চ ঝুঁকিতে রয়েছে বাংলাদেশ। দেশের মধুপুর ফল্ট, ডাউকি ফল্ট এবং চট্টগ্রামের টেকটোনিক মুভমেন্টের কারণে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ৭.৫ থেকে ৮ মাত্রার ভূমিকম্পের সম্ভাবনা রয়েছে।

জানা গেছে, গত ৫০ বছরে (১৯৭৫-২০২৫) বাংলাদেশে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে। তবে সঠিক সংখ্যা নির্ণয় করা কঠিন, কারণ ছোট মাত্রার ভূমিকম্পগুলো প্রায়শই নথিভুক্ত হয় না। ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে বাংলাদেশ ভূমিকম্পপ্রবণ অঞ্চল। তবে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে কিছু ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থল বাংলাদেশেই ছিল। ২০২৩ সালের ২ ডিসেম্বর লক্ষ্মীপুরের রামগঞ্জ উপজেলায় ৫ দশমিক ৬ মাত্রার ভূমিকম্পের উৎপত্তি হয়েছিল। ১৯৯৭ সালের ২২ নভেম্বর চট্টগ্রামে ৬ মাত্রার একটি ভূমিকম্প হয়েছিল, যা শহরের নানা স্থাপনায় ফাটল ধরায়।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এ অঞ্চলের ইতিহাসেও বড় ধরনের ভূমিকম্পের অস্তিত্ব রয়েছে। ১৮৯৭ সালের শিলং প্লেটের ভূমিকম্প তার মধ্যে অন্যতম। মেঘালয়ে উৎপন্ন ৮ দশমিক ৪ মাত্রার এই ভূমিকম্প ঢাকাসহ দেশের বিশাল এলাকায় প্রভাব ফেলেছিল। এর আগে ১৮৮৫ সালে মধুপুর ফল্টে ৭ মাত্রার বেশি শক্তিশালী একটি ভূমিকম্প হয়। যা বৃহত্তর ময়মনসিংহ এলাকায় তা-ব চালায়। এ ছাড়া ১৯১৮ সালে সিলেটে একটি বড় ভূমিকম্প হয়। বর্তমানে ভূমিকম্পের ঝুঁকি আরও বেড়েছে। দেশের মধুপুর ফল্ট, ডাউকি ফল্ট এবং চট্টগ্রামের টেকটোনিক মুভমেন্টের কারণে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ৭.৫ থেকে ৮ মাত্রার ভূমিকম্পের সম্ভাবনার কথা বলা হচ্ছে।

বিশেষজ্ঞদের ধারণা, ৭ মাত্রার ভূমিকম্পে পুরান ঢাকার ৬০ থেকে ৭০ শতাংশ ভবন ধ্বংস হয়ে যাবে। পাশাপাশি অপরিকল্পিত নগরায়ণ ও দুর্বল অবকাঠামো পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলতে পারে। এ বিষয়ে পর্যাপ্ত গবেষণা এবং মডেল না থাকায় ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ পূর্বেই নির্ধারণ করা কঠিন।

মার্কিন ভূতাত্ত্বিক জরিপ সংস্থা ইউএসজিএসের তথ্যমতে, বাংলাদেশ ভূকম্পনের সক্রিয় এলাকায় অবস্থিত। দুর্যোগ সূচক অনুযায়ী, বিশ্বব্যাপী ভূমিকম্পের জন্য সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ ২০টি শহরের মধ্যে রয়েছে ঢাকা।